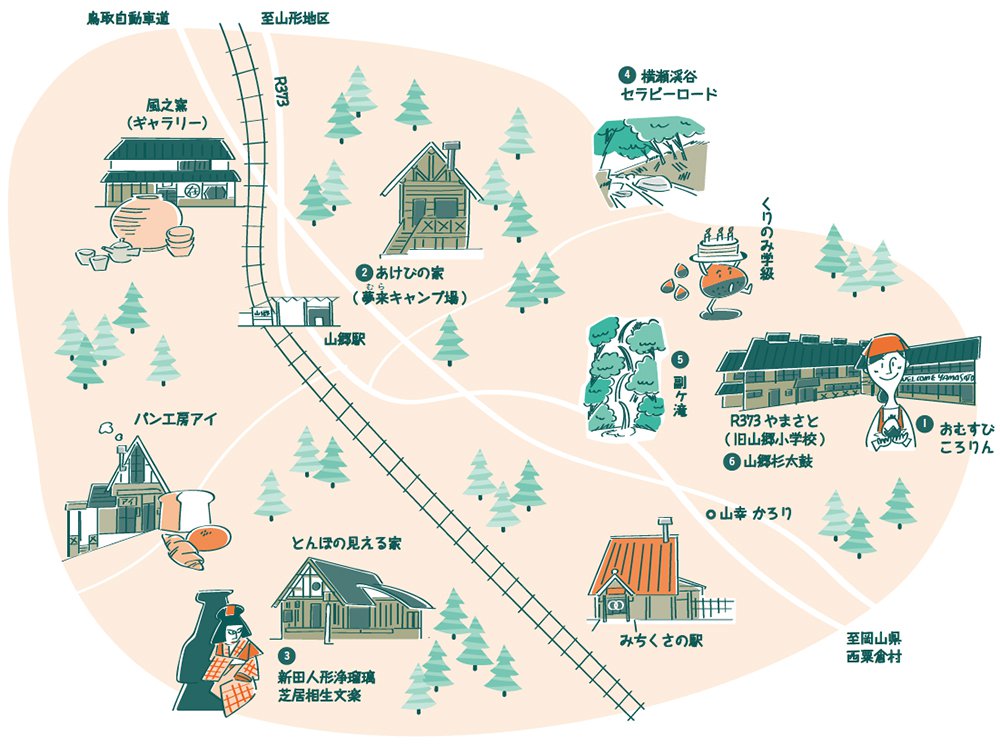

山郷地区

地区の歴史と特徴

岡山(西粟倉)へと向かう志戸峠は、古くは「鹿殿御坂」、江戸時代には「人見坂」と呼ばれ、現存する約21kmの内、山郷地区に残る2.5kmは国の史跡に指定されています。さらに、この古道は上方への主要道として重要な役割を担い、現在も景勝地として「魚の棚」や「副ヶ瀧」が残されています。

山間のこの地域では、生業として山仕事を副業としながら、焼き畑農業で生計を支えたという記録もあり、決して裕福ではなかった歴史を経て、現在の山郷地区は、地元愛の強い人々が杉太鼓や人形浄瑠璃の文化を保存・継承しつつ、地域の歴史を支えています。

地区の取り組み

山郷地区では、平成9年に新田集落と、白坪集落、平成10年に中原集落で智頭町「日本1/0村おこし運動」の取り組みが始められました。新田集落では大阪いずみ市民生協との交流、共有林の管理、喫茶・ロッジの運営、白坪集落では、耕作放棄地でのオミナエシや大豆の栽培、味噌・キュウリの酒粕漬け、中原集落ではかずら細工、蕎麦づくり、夢来キャンプ場整備などが行われてきました。平成20年には、山郷地区振興協議会が設立され、交流施設として旧山郷小学校「R373やまさと」を活用し、企業研修の活用、テナント受け入れなどの取り組みが実施されています。

おむすびころりん

その朝穫れた野菜や地元の米で、地元のお母さんたちがつくった定食を提供する農家レストラン。

いつも元気で賑やかな雰囲気です。

あけびの家(夢来キャンプ場)

中原集落が運営する夢来キャンプ場に建設してある宿泊可能なログハウス。薪風呂や炊事できる場所もあります。

新田人形浄瑠璃芝居相生文楽

幕末から明治時代初期に新田集落で始まったと伝わる人形浄瑠璃芝居。芝居小屋があり、人形芝居鑑賞や体験もできます。

横瀬谷セラピーロード(仮称)

横瀬川沿いに木々が立ち並び、川のせせらぎを聞きながら、マイナスイオンたっぷりの森の中で森林セラピーができます。

副ヶ滝

国道373道路脇に流れ落ちている滝です。滝の前には歌碑があり「今日因幡副の滝山越えるなり都に架けよ夢の浮橋」という美しい歌が残されています。

山郷杉太鼓

昭和58年2月に林業従事者が山郷小学校児童に寄付をして生まれた活動で、大勢の人の前で堂々と表現できる力や、集中力の育成をめざしています。